ゲームブログを始めた当初の私は、「記事を書けば検索上位に並び、広告収益で中古ゲーム代くらいは余裕でまかなえるはず」と信じていました。

ところが現実は、検索結果の1ページ目は大手攻略サイトと企業メディアでぎっしり。

私のブログはというと、数ページ目にひっそり埋もれている始末です。

さらに、せっかくトレンド記事が当たっても、ブームが去ればPVは激減…

この記事では、大手と個人の違い、そして短命ジャンルを相手に継続するための工夫を、私の失敗談とともに解説します。

- トレンドに左右されない「いつでも読まれる記事」作り

- 古いゲームをあえて扱う

- 既存記事のリライト戦略

ゲームブログ市場はなぜ競争が激しいのか

「ゲームブログは稼げない」とよく言われる背景には、単純に“競争相手が多すぎる”という現実があります。

特に新作タイトルの発売時期になると、検索エンジンは攻略記事やニュース記事で埋め尽くされ、個人ブログが入り込む余地はほとんどありません。

さらに近年は、YouTubeやTwitter、TikTokなどのプラットフォームでも同じ情報が即座に発信されるため、読者の注意は分散しやすくなっています。

つまり、ゲームブログ市場は「記事を書けば読まれる時代」から、「誰もが情報を出せる大乱戦の時代」へと変わっているのです。

検索エンジンに溢れる攻略情報

検索エンジンに「〇〇 攻略」と入力すると、最初の数ページは大手攻略サイトや企業系メディアの記事で埋め尽くされています。

これらのサイトは膨大な記事数と人員を抱えており、新作ゲームが発売されれば即日で大量の攻略情報を公開します。

このように、検索エンジンで「攻略」や「レビュー」の上位を狙うのは非常に難しく、個人ブログはどうしても後発で不利な立場に立たされます。

結果的に、大手の網からこぼれた「ニッチな需要」や「個人の体験談」などを拾わない限り、埋もれてしまうリスクが高いのです。

YouTubeやSNSとの競合関係

さらにやっかいなのが、YouTubeやX(Twitter)などに代表されるSNSの存在です。

攻略動画やプレイ動画はテキストよりも直感的で分かりやすいため、多くのユーザーが動画やSNSに流れています。

ネタバレを嫌って、テキストだけで情報を追うタイプも少数派ながらいます!

SNSはコメント欄でリアルタイムに情報交換できるのも、ブログにはない強みです。

最新情報や小ネタが画像付きで拡散されるスピードは驚くほど速く、「今すぐ知りたい」需要はブログに届く前にSNSで消費されてしまうのが現状です。

つまり、ゲームブログは「同じブロガー同士の戦い」だけでなく、「動画勢やSNS勢との総力戦」になっています。

テキストでじっくり読んでもらうためには、ただの情報提供だけでは不十分で、「自分にしか書けない体験」や「大手が拾わないテーマ」を意識する必要があると思います。

大手サイトとのSEO勝負とは

ゲームブログを運営していると、必ず直面するのが「大手攻略サイトとのSEO勝負」です。

検索上位には、企業が運営する大規模メディアや専門攻略サイトがずらりと並び、個人ブログはその陰で埋もれてしまいがちです。

クルエイチ

クルエイチ私も記事を作り終わった瞬間は「これはイケる!」と思っても、翌日には大手の網羅的な記事にあっさり抜かれた経験が…

ここでは、大手がなぜ強いのか、個人に残された勝ち筋はどこにあるのかを整理してみます。

大手攻略サイトが強い理由

大手サイトが強い理由はシンプルです。

- 記事量が圧倒的に多い

-

発売直後から、複数人のライターが大量の記事を一斉に公開します。

個人が徹夜で1本書いている間に、彼らは数十本を仕上げます。

そもそも大手メディアは、発売日前にゲームを入手できているという説も…

- 更新スピードが速い

-

アップデートやイベントが発表されれば即日対応。

情報鮮度の高さで検索上位を独占します。 - ドメインパワーが高い

-

運営歴が長く、外部リンクも豊富。

Googleなど各種検索エンジンからの信頼度が高いため、同じ内容でも大手の記事が優先されがちです。

要するに、大手は「資本力・人員・SEO実績」の3拍子揃った状態。

レベル差がありすぎて、正面突破は現実的ではありません。

個人ブログが勝てるニッチ戦略

では、個人ブログに勝ち筋はないのでしょうか?

答えは、あります。そのカギは「ニッチを狙うこと」です。

大手は「誰もが検索するキーワード」に集中するため、どうしても細かい情報やプレイヤー目線の体験談までは手が回りません。

そこで個人は、以下のようなテーマで差別化できます。

- 大手が無視するマイナー作品やレトロゲーム

- 攻略の一部に特化したニッチな情報(例:レベル上げ効率、特定アイテムの入手法)

- プレイヤーの実体験や感想を交えた記事

私も「平成レトロゲーム」や「マイナー作品」といった、大手があまり扱わないテーマで一定のアクセスを得ています。

ニッチ記事は爆発力はありませんが、じわじわ読まれる“資産記事”になりやすいのが特徴です。

検索順位で戦う以外の導線作り

さらに重要なのは、「検索エンジンだけに頼らない」ことです。

ちなみに、私はSEO検定1級を保持しています!

SEOに関する別ブログもあるので是非参照して勉強してください。

- SNSからの流入

-

記事をTwitter(X)でシェアしたり、TikTokで紹介動画を作れば、検索に頼らずアクセスを呼び込めます。

結局SNSには勝てないので、「収益はブログ、ブログへの流入をSNS」と明確に位置付けて対応すると良いでしょう。Next Clue Lab

ソーシャルメディアからの集客とSEO効果|SNS時代の自然流入戦略と評価の関係 SNS時代のSEO対策におけるソーシャルメディアの役割を解説。集客と検索評価への影響、運用のポイントまで網羅します。

ソーシャルメディアからの集客とSEO効果|SNS時代の自然流入戦略と評価の関係 SNS時代のSEO対策におけるソーシャルメディアの役割を解説。集客と検索評価への影響、運用のポイントまで網羅します。 - コミュニティとの連携

-

DiscordやReddit、日本ならゲーム系掲示板で記事を紹介すれば、濃い読者に直接届く可能性があります。

だだし、ニッチジャンルだと反応されないことも多々あります… - 内部リンクで回遊率を高める

-

1本の記事が読まれたら、関連記事に自然と移動できる導線を作ることで、SEO以外のアクセス価値を最大化できます。

Next Clue Lab

サイト内リンク構造の最適化|上位表示と成約率を高めるナビゲーションと導線設計 SEOで成果を出すにはサイト内リンク設計が重要。ナビゲーション、アンカーテキスト、スマホ対応を含めた最適化方法を解説します。

サイト内リンク構造の最適化|上位表示と成約率を高めるナビゲーションと導線設計 SEOで成果を出すにはサイト内リンク設計が重要。ナビゲーション、アンカーテキスト、スマホ対応を含めた最適化方法を解説します。

検索結果は大手が支配していても、読者が記事にたどり着くルートは他にもあります。

ここを工夫することで、個人ブログでも「見つけてもらえるチャンス」を増やせるのです。

短命ジャンルで継続する方法

ゲームブログを続けていると、「せっかくアクセスが集まったのに、数か月後には全くアクセスが無い」という経験をすることが少なくありません。

これはジャンルの性質上、記事の寿命が短いケースが多いからです。

そこで重要なのは「トレンドの波にどう乗るか」だけでなく、「波が去った後にどう継続するか」を意識することです。

アクセスの波に左右されない工夫

ゲームブログはトレンド記事で一時的にアクセスが急増しても、すぐに落ち込むのが特徴です。

検索順位が落ちることもありますが、それ以上に需要自体がなくなる可能性もあるのです。

その波に振り回されないためには、トレンド記事と積み上げ記事をバランスよく書くことが大切です。

いつでも読まれるような記事を作成してください。

イメージは、数年後にいまさら遊び始めた人が求める内容です!

リアルと連動した”期間限定イベント”情報などは、数年後には需要がありません。

トレンドは瞬発力、積み上げ記事は安定力。

両方を組み合わせることで、収益のベースが安定します。

古いゲームで長く読まれる記事を狙う

積み上げ記事に似た内容ですが、他にも時間が経っても安定して読まれる記事が存在します。

その代表例が「レトロゲーム」や「古いタイトルの攻略記事」です。

平成レトロゲームのように、今でも新規プレイヤーが遊んだり、懐かしさから再プレイする人がいる作品は、検索需要が細く長く続きます。

私の場合、平成レトロゲームでマイナーなタイトルも扱っていますが、今でもサイト全体で毎月500PV以上は安定して稼ぎ続けています。

瞬発力こそありませんが、こうした積み上げ記事は地味に収益を支えてくれる“資産”になります。

「短命ジャンルで消耗し続けるより、長く読まれる記事を混ぜる」ことで、全体の安定感が大きく変わってきます。

記事寿命を延ばすリライト戦略

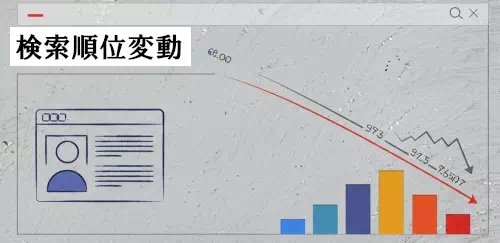

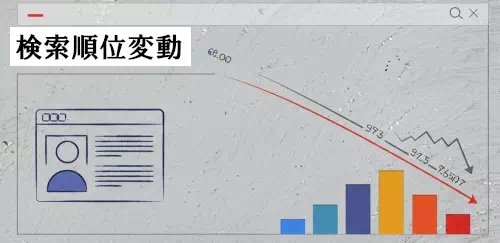

短命に見える記事でも、リライトや更新次第で寿命を延ばせる場合があります。

例えば、新作ゲームの攻略記事はアップデートやDLCによって情報が変わりやすいですが、その都度追記・修正を行うことで検索順位を維持できます。

また、古い記事に新しいスクリーンショットを追加するだけでも「鮮度のある記事」として評価されやすくなります。

私自身、放置していた記事をリライトしたところ、検索順位が20位台から一気に10位以内に復活し、アクセスが倍増したことがありました。

リライトは派手さはないものの、収益を守る「裏方作業」として非常に重要です。

まとめ

ゲームブログは、新作タイトルやイベントの記事で一時的に大きなアクセスを集められる一方で、その勢いは長くは続きません。

トレンド記事は短命であることを前提にしつつ、レトロゲームや普遍的なテーマを扱った積み上げ記事を組み合わせることで、安定した基盤を作ることが可能です。

さらに、リライトや更新を意識的に行えば、記事の寿命を延ばし、収益の安定化にもつながります。

結局のところ、ゲームブログを継続できるかどうかは「波にどう振り回されないか」にかかっています。

トレンドの瞬発力と積み上げの持久力をバランスよく活用し、時にはリライトという”回復魔法”を使いながら、自分のブログをじっくり育てていきましょう。